こんにちは、勘矢です。

今回は石見津和野藩亀井家について調べたことをまとめました。

1. 亀井琉球守

亀井氏は紀伊国発祥で、重貞のときに出雲に移り尼子経久・晴久に仕えた。その子秀綱は経久・晴久・義久に仕えたが、後嗣なく断絶した。秀綱の長女は山中鹿之助幸盛に嫁ぎ、二女は鹿之助の養女となって湯永綱の子茲矩に嫁ぎ、茲矩は亀井家の名跡を継いだ。

玆矩は岳父山中鹿之助とともに尼子氏再興に参加し、各地を転戦した。1578年に尼子再興軍が敗れた際は羽柴軍にいたため事なきを得たが、鹿之助は毛利氏に討たれた。その後羽柴秀吉に仕えて軍功をあげ、因幡鹿野(鳥取県鳥取市鹿野町)一万三千石余を与えられた。

その後も秀吉の天下統一戦に従軍して戦功をたてた。関ヶ原の戦いでは徳川方につき、因幡・伯耆の鎮撫を命じられた。合戦後に加増され、三万八千石となった。また、朱印状を受けてマカオ・シャム方面に貿易船を送った。

亀井 玆矩(これのり)【1557~1612】

湯永綱の子、母は多胡辰敬の娘。享年56。

2. 石見津和野藩主

(1)鹿野から津和野へ

玆矩の嫡男政矩は1609年に家康の内意により松平(松井)康重の娘を正室に迎え五千石を与えられた。1612年に鹿野藩を継ぐと合わせて四万三千石を領した。大坂の両陣に参戦し、1617年に石見津和野へ転封となった。以降幕末まで津和野を領した。

1619年に政矩が急死するとわずか3歳の玆政が家督相続した。亀井家の重臣には旧主尼子氏の遺臣が多く、派閥抗争が絶えなかった。1635年、藩政を牛耳る尼子旧臣の年寄多胡勘兵衛派と新興の多胡真清派の対立が起き、幕府の介入もあって勘解由派が敗れた。真清は藩政を整えて藩主を援けた。

初代 亀井 政矩(まさのり)【1590~1619】

亀井玆矩の子、母は多胡重盛の娘。享年30。

鹿野藩主:1612年(23)~1617年(28)

津和野藩主:1617年(28)~1619年(30)

正室は和泉岸和田藩主 松平(松井)康重の娘。

二代 亀井 玆政(これまさ)【1617~1680】

亀井政矩の二男、母は松平康重の娘。享年64。

在職期間:1619年(3)~1680年(64)

(2)藩主の跡継ぎ問題

玆政には嫡子政直がいたが父に先立ち没したので、多胡真武の養子になっていた五男玆親が相続した。玆親には嫡男玆長がいたが父に先立ち没し、玆長の弟玆満が嫡子となった。玆満の代に虫害により大飢饉が起き、領民の救済にあたった。玆長の長男玆延は分家亀井矩致の養子になっていたが、叔父玆満の末期養子となって相続した。

玆延には嗣子がなく、叔父菅沼定好の娘を養女にし、水戸藩分家の府中松平家から玆胤を婿養子に迎えた。玆胤は子の玆休は幼少のため、分家亀井矩致の家督を相続していた矩貞を末期養子にした。玆休は矩貞の養子となったが養父に先立ち没した。矩貞は勅使饗応役などをたびたびつとめた。

亀井 政直(まさなお)【1645~1679】

亀井玆政の長男、母は金森重頼の娘。享年35。

三代 亀井 玆親(これちか)【1669~1731】

亀井玆政の五男、母は水崎豊庵の娘。享年63。

在職期間:1681年(13)~1731年(63)

亀井 玆長(これなが)【1688~1726】

亀井玆親の長男、母は宗義真の娘。享年39。

四代 亀井 玆満(これみつ)【1713~1736】

亀井玆親の子、母は宗義真の娘。享年24。

在職期間:1731年(19)~1736年(24)

五代 亀井 玆延(これのぶ)【1722~1756】

亀井玆長の長男、母は水野忠周の娘。享年35。

在職期間:1736年(15)~1743年(22)隠居

六代 亀井 玆胤(これたね)【1726~1752】

常陸府中藩主 松平頼明の五男。享年27。

在職期間:1743年(18)~1752年(27)

正室は亀井玆延の養女(旗本 菅沼定好の娘)。

亀井 玆休(これやす)【1750~1766】

亀井玆胤の子。義兄矩貞の養子。享年17。

七代 亀井 矩貞(のりさだ)【1739~1814】

旗本 菅沼定好の子。享年76。

在職期間:1752年(14)~1783年(45)隠居

(3)江戸後期の藩主

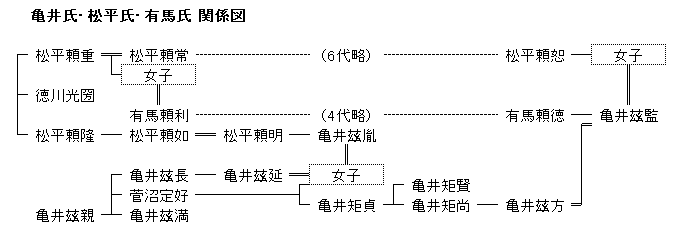

玆方は嗣子なく、筑後久留米藩主 有馬頼徳の二男玆監を養子に迎えた。玆監の正室は高松松平家出身で、有馬家と高松松平家は高松松平家の初代頼重の娘が有馬頼利に嫁いだ関係があった。また、六代藩主玆胤の実家府中松平家と高松松平家は同じ水戸藩の分家である。

藩財政は危機的状態であったので、藩政改革を断行した。経済・兵制に新しい方法を採り入れ、養老館を改革して蘭医学・国学科を設けた。長州征討には出兵を命ぜられるも長州藩兵とは戦わず、鳥羽伏見の戦いでは新政府軍方についた。

八代 亀井 矩賢(のりかた)【1766~1821】

亀井矩貞の子、母は浜崎氏。享年56。

在職期間:1783年(18)~1819年(54)隠居

九代 亀井 玆尚(これなお)【1786~1830】

亀井矩貞の五男、母は側室 高木氏。享年45。

在職期間:1819年(34)~1830年(45)

正室は武蔵忍藩主 阿部正由の養女(先代正識の娘)。

十代 亀井 玆方(これかた)【1817~1846】

亀井玆尚の三男。享年30。

十一代 亀井 玆監(これみ)【1825~1885】

津和野藩上屋敷跡は現在飯野ビルディングが建っている。

3. 旗本亀井主税助家

亀井経矩は石見津和野藩主亀井政矩の長男であるが、妾腹であったため家督は継げず、1665年に蔵米三千石を分知されて旗本となった。

初代 亀井 経矩(つねのり)【1614~1677】

亀井政矩の二男。

1630年(17)に家督相続。享年64。

妻は旗本 堀田正吉の娘。

二代 亀井 玆恒(これつね)【1664~1729】

亀井経矩の二男。

1677年(14)に家督相続。寄合。享年66。

三代 亀井 玆堅(これかた)【1685~1729】

亀井玆恒の長男。

1729年(45)に家督相続。享年45。

妻は津和野藩主 亀井玆親の養女(彦根藩井伊家家臣広瀬将英の娘)。

四代 亀井 玆補(これます)【1714~1759】

亀井玆堅の長男、母は亀井玆親の養女。

1729年(16)に家督相続。享年46。

妻は旗本 永井直丘の娘。

五代 亀井 玆峯(これたか)【1737~1782】

亀井玆補の長男、母は永井直丘の娘。

1759年(23)に家督相続。中奥御小姓。享年46。

六代 亀井 玆求(これもと)【1766~1810】

亀井玆峯の長男。通称帯刀。

1782年(17)に家督相続。享年45。

津和野藩主 亀井矩貞の娘と婚約。

七代 亀井 熊之丞 【?~1824】

大成武鑑 天保十年巻二(1)(国立国会図書館デジタルコレクション)によると妻は津和野藩主 亀井矩賢の養女。また、江戸大名家血族事典の矩賢の子女欄では、養女・亀井玆明室となっており、熊之丞の諱は玆明か?

八代 亀井 玆邑 【?~?】

津和野藩主 亀井矩貞の子。通称主税助、隠居後は宝山と称したとみられる。

1824年に家督相続。寄合。1852年に隠居。

九代 亀井 玆福 【1831~?】

松平讃岐守召入 松平主膳の子。通称勇之助。

駿遠へ移住した徳川家臣団では「滋福」となっている。

1869年 静岡藩宮が崎住居家令。

※旗本各家の家名は、徳川旗本八万騎人物系譜総覧を基に採用した。

4. 亀井氏と多胡氏

多胡氏は上野国多胡郡の発祥。応仁の乱の恩賞で俊英が石見国中野(島根県邑智郡邑南町)を与えられて移り、のちに尼子氏に仕えた。孫の辰敬は尼子晴久に仕え、「多胡辰敬家訓」はこの時代の代表的な家訓として知られる。辰敬の娘は湯永綱に嫁いだ。永綱の娘は小原宗勝に嫁ぎ、その子真清は多胡を称して津和野藩の家老となった。

真清の三男真武は、はじめ藩主茲政の三男玆親が養子に迎えるも、長兄政直が没したので亀井家に戻った。代わりにその弟の真純が養子となった。さらにその弟の矩致が真純の養子となり、のちに亀井を称した(高崎亀井家)。矩致は甥菅沼定好の子矩貞を養子に迎えて相続させるも、のちに津和野藩主に転向した。分家旗本の亀井玆補の二男玆義はこの家を相続し、玆義は矩貞の子玆益を養子にした。

多胡 真清(たご・さねきよ)【1581~1642】

津和野藩家老。亀井政矩に仕え、1635年に多胡勘解由らとの抗争に勝ち藩政を確立した。享年62。

多胡 真益(たご・さねます)【?~1665】

多胡真清の二男。通称は主水。津和野藩家老。亀井玆政に仕え、藩財政の建て直しにつとめた。

多胡 真蔭(たご・さねかげ)【?~1717】

参考文献:

江戸時代全大名家事典(東京堂出版)

江戸大名家血族事典(新人物往来社)

日本史総覧 コンパクト版(新人物往来社)

名門・名家大辞典(東京堂出版)

徳川旗本八万騎人物系譜総覧(新人物往来社)

家紋・旗本八万騎 高橋賢一著(秋田書店)

戦国大名家臣団大全(Standards)

寛政譜以降 旗本百科事典 第2巻(東洋書林)

駿遠へ移住した徳川家臣団 第二編、第四編(前田匡一郎 著者・発行者)

日本人名大辞典(講談社)

切絵図・現代図で歩く もち歩き江戸東京散歩(人文社)

件名:津和野侍従末家亀井勇之助義絶知行所取戻ヲ乞フ

それでは、今日はここまで。

最後までお読みいただきありがとうございます。