こんにちは、勘矢です。

今回は越智松平家について調べたことをまとめました。

1. 越智松平家

(1)六代将軍の実弟

越智松平家は甲府藩主徳川綱重の二男清武からはじまる。清武は故あって甲府藩家臣越智喜清に養われ、喜清没後に越智家を継いだ。1697年に五代将軍徳川綱吉に拝謁した。1704年に兄綱豊が将軍世子となると寄合となり二千石を賜った。その後二千石を加増され、1706年に一万石を加増されて諸侯に列した。

1707年松平姓を賜り、一万石を加増され上野館林藩二万四千石となった。幕府より五千両を賜り、破却されていた館林城の再築を開始した。1710年に一万石、1712年に六代将軍家宣の遺命により二万石を加増されて五万四千石となった。1724年に清方が早世し、後を追うように同年清武も没したため徳川直系の血筋は絶えた。

初代 松平 清武(きよたけ)【1663~1724】

徳川綱重の二男、母は側室 田中勝守娘 お保良の方。享年62。

在職期間:1707年(45)~1724年(62)

正室は牧野氏。

松平 清方(きよかた)【1697~1724】

松平清武の長男、母は牧野氏。父に先立ち没した。享年28。

(2)館林から棚倉、そして館林へ再封

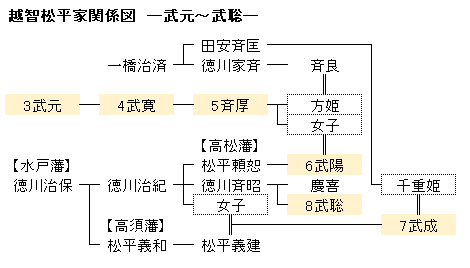

1724年に清武の嫡子清方が早世すると、従兄弟で美濃高須藩主 松平義行の二男武雅を養子に迎え、その約半年後に清武が没したので武雅が二代藩主となった。武雅は在任わずか4年で没し、水戸藩の分家常陸府中藩主 松平頼明の二男武元を養子に迎えた。武元の正室は武雅の従姉妹にあたる松平(奥平)忠雅の娘。

三代武元は水戸藩の分家府中松平家の出身で、家督相続と同時に陸奥棚倉へ転封となった。1739年に奏者番、1744年に寺社奉行を兼任し、1746年に館林藩に戻された。翌年に老中に就任し、1764年に七千石を加増されて六万千石となった。

二代 松平 武雅(たけまさ)【1703~1728】

美濃高須藩主 松平義行の二男、母は側室 月上氏。享年26。

館林藩主 在職期間:1724年(22)~1728年(26)

三代 松平 武元(たけちか)【1716~1779】

常陸府中藩主 松平頼明の二男、母は側室 久野氏。享年64。

棚倉藩主 在職期間:1728年(13)~1746年(31)

館林藩主 在職期間:1746年(31)~1779年(64)

(3)館林から石見浜田へ

四代武寛は奏者番をつとめた。1781年に領内で大水害が起こり、2年後には浅間山の大噴火による大飢饉が起こり藩財政は逼迫した。

五代武厚はわずか2歳で家督相続した。1799年に館林城の本丸二重櫓と大手門櫓が完成した。1802年に奏者番となり、1813年から寺社奉行を兼任した。1822年に徳川家斉の十九男斉良を婿養子に迎え、1834年に斉厚と改名した。

1836年に石見浜田へ転封となり、領内に133ヶ所に穀倉を設置し、規定の貯蔵米を完納した倉に「永康倉」と書いた額を掲げ倹約を厳達した。

四代 松平 武寛(たけひろ)【1754~1784】

松平武元の四男。享年31。

在職期間:1779年(26)~1784年(31)

五代 松平 斉厚(なりあつ)【1783~1839】

松平武寛の長男、母は松平頼恭の娘。初名武厚。享年57。

館林藩主 在職期間:1784年(2)~1836年(54)

松平 斉良(なりよし)【1819~1839】

徳川家斉の十九男、母は於八重の方。父に先立ち没した。享年21。

正室は松平斉厚の長女 方姫。

1839年に斉良は早世し、さらに斉厚も病となり母の実家高松松平家から武揚を婿養子に迎え、斉厚が同年に没すると武揚が家督相続した。武揚は1842年に参勤交代で浜田へ帰城して間もなく病となり急逝した。急養子として二代藩主武雅の実家である美濃高須藩から武成が迎えられた。

武成は武陽の従兄で、正室は斉良の従姉妹にあたる田安斉匡の娘を迎えた。藩財政の再建に取り組むも成果は得られず在任5年で没した。

六代 松平 武揚(たけおき)【1827~1842】

讃岐高松藩主 松平頼恕の三男、母は野萱勝成の娘。享年16。

在職期間:1839年(13)~1842年(16)

正室は松平斉厚の三女。

七代 松平 武成(たけしげ)【1825~1847】

在職期間:1842年(18)~1847年(23)

正室は田安斉匡の娘 千重姫。

(4)長州征伐と鶴田藩立藩

七代武成が世子がないため従弟の武聡が養子となり、わずか6歳で家督相続した。武聡は最後の将軍慶喜の弟にあたる。

1866年に第二次長州征伐が起きると浜田藩は益田口で長州軍と戦い敗退した。長州軍が浜田城に迫ると、重病の武聡、正室寿子と世子熊若丸(のち武修)は密かに城を脱出して松江に身を寄せた。家臣たちは城に火を放ち浜田から退城した。

1867年に美作にある飛び地鶴田へ移り仮陣屋を構え、翌年に二万石余で美作鶴田藩を立藩した。1869年に版籍奉還して鶴田藩知事に任ぜられ、浜田藩時代の六万千石に復した。1871年に廃藩置県を迎えた。

八代 松平 武聡(たけあきら)【1842~1882】

常陸水戸藩主 徳川斉昭の十男、母は山野辺義貫の娘。初名昭音。享年41。

浜田藩主 在職期間:1847年(6)~1868年(27)

鶴田藩主 在職期間:1868年(27)~1871年(30)1869年より知藩事

参考文献:

江戸時代全大名家事典(東京堂出版)

江戸大名家血族事典(新人物往来社)

日本史総覧 コンパクト版(新人物往来社)

寛政重修諸家譜(國民圖書 / 国立国会図書館デジタルコレクション)

名門・名家大辞典(東京堂出版)

徳川一族大全(廣済堂出版)

徳川諸家系譜 第二、第三(続群書類従完成会)

近世後期館林城ー越智松平家の再築とその歴史ー(館林市立資料館)

それでは、今日はここまで。

最後までお読みいただきありがとうございます。